母のひ孫ちゃんが来たので御接待をせねばならぬ

(私の孫ではない)。

そこで手っ取り早いのが飯盛山(めしもりやま)だ。

小学3年生なのでちょうどいいだろう。

彼のお姉ちゃんは、バスケの練習があって来れないので、マンツーマンで対応できる。

昨年、林住管理人はお友達と3爺トリオで登っている(2024/4/15)ので下見は不要。

その時の記事はこちら→「飯盛山登攀記」

ジイジと山登り開始

よし、行くぞー。

8月22日金曜、昨年と同じ9時半、我が家を車で出発し、コンビニでおにぎりと水分調達し、しし岩を目指す。

野辺山の最高地点の横のグレイスホテルの横の脇道をはいる。

ちょっと細い不安な道だ。

レタス畑の中の道を抜けると、なんと昨日来た天文台臨時駐車場(元レーシングキャンプ場)への道の分岐だ。

しし岩駐車場はピークの時期を過ぎているので、平日だし駐車場は半分ほど埋まっているだけで良かった。

しし岩の上には子どもたちが10人以上登って騒いでいる。

あの子たちは山には登らないのだろう。

飯盛山登山口にて この案内板は重要

あれ? 去年の爺様登山の記事を見たら、この案内板(登山マップ)は新しくできたのかも。

駐車場横のしし岩登山口から、10時登攀開始。

最近クマに襲われたニュースが頻繁に報じられているので、ひ孫君は「クマは大丈夫?」と聞くので、「あはは、クマはもっと下の白州町あたりにしか出ないよ」と笑ったら、彼は「熊出没に注意」の看板を見つけてしまった(写真右端)。

案内看板・拡大版

しし岩登山口に立っている案内看板はとても親切で、コースの途中の目印なども解説してあり参考になります。登る前に写メ(この語は今や死語と言われました)を撮っておくと良いでしょう。

私たちが登った日も前日すごい夕立があってBBQを中止したぐらいでしたので、看板地図にある「雨の日はぬかるみます」はまさにその通りでした。

しし岩駐車場からは八ヶ岳の全貌が見えるのですが、この日は上は雲がかかっていました。

手前は清里アーリーバードゴルフクラブ。

肉眼では白いスカートの女性ゴルファーがショットを打つのが見えたので一緒にパチリ。

昨日行った野辺山の国立天文台宇宙電波観測所の45m巨大電波望遠鏡が見えた。

急な登りと泥沼箇所を過ぎ、左に平沢山分岐があるが無視して歩けば、平坦となり展望が開けて飯盛山山頂が現れた。

左前方に飯盛山山頂が見えた。ふだんは薄茶色の三角の禿山が見えるのだが、この時期は黄緑色で綺麗だ。

肉眼でも山頂に何人か立っているのが見える。

登っている途中ではおじいさん、おばあさんの二人連れ1組としかすれ違わなかった。

牛の放牧や鹿の食害防止で山全体に柵や鉄線がめぐらしてあり、登山者は専用の入り口の扉を開けて入るのだ。

山頂の標識や人がはっきりと見える。

いよいよ山頂だ

登り始めて1時間だ。

山頂への階段を上がって到着。

標高1643m。

頂上には他に2組の人たちだけ。

ひ孫君は食事中、ハエや蜂がブンブンやってくるのでご機嫌斜めだ。

蝶々もいっぱい飛んでいる。

大パノラマが展開

360度の大パノラマが広がるのだが、残念雲が多く、富士山は見えない。八ヶ岳も上の方が雲だ。

下界はよく見える。

中央に清里駅周辺の街並みが見える。

その左下は萌木の村だろう。

駅の右斜め上の草地は清泉寮かも。

右手方向は位置的に清里の森かもしれないが森なのではっきりとはわからない。

白い屋根は管理センターなのか。

今度来るときは単眼鏡を持ってこよう。

この写真には写っていないが、清里高原ホテルの赤い望遠鏡ドームやサンメドウズのスキー場ははっきりと見える。

30分ほどで食事も終わり、景色を堪能したら下山だ。

ただ大盛山(おおもりやま)によって行こう。

別な景色が広がるのだ。ちょっと寄り道の価値はあります。

すぐ隣の大盛山へ

高原の花園・アゲハ蝶の楽園

7月だったら、ニッコウキスゲの群落が見事だそうだが、残念、まだ見たことがない。

マツムシソウは少し遅いがたくさん咲いていた。

写真を撮り忘れましたが赤い5弁のアサマフウロも咲いていた。

アゲハ蝶の色々な種類がたくさん飛んでいる。

蝶の楽園かもしれない。

きれいな薄紫のマツムシソウ。

ひ孫のおぼっちゃま、またハエがいましたか?

ここの標高は「1650」と書いてありますが、他の地図などでは1643mです。

そう、ここでは、飯盛山からはこの大盛山でさえぎられて見えなかった東の野辺山方面が見えるのです。

国立天文台の電波観測所も見えます、ずいぶん小さいですが。

山頂付近は飯盛山と違ってわりと広く、たくさんの草花と蝶が見られて周囲を散策できます。

下山します

ここから下山開始して1時間で、しし岩駐車場に戻りました。

下山時にはすれ違いに登ってくる登山の人が数組いました。

やはり少し早めの時間に行った方が正解でした。

ひ孫君は駐車場のトイレで◯ンチ、下山の最後5分は小走りしてました。

この駐車場は平沢峠です。標高1450mなので、山頂1643mまで登った高さは193mでした。

なお、この撮影時には気がつきませんでしたが、ひ孫君の後ろに解説の石碑があります。

画像を拡大して読んでみました。

「フォッサマグナ発想の地」「平沢からの(眺め)」と読めます。

えー、すごい!そーなんだ。

慌てて調べてみました。

ここが分水嶺であることは去年から知っておりますが、さらにすごいところなんだ!

付け焼き刃うんちく フォッサマグナとナウマン博士

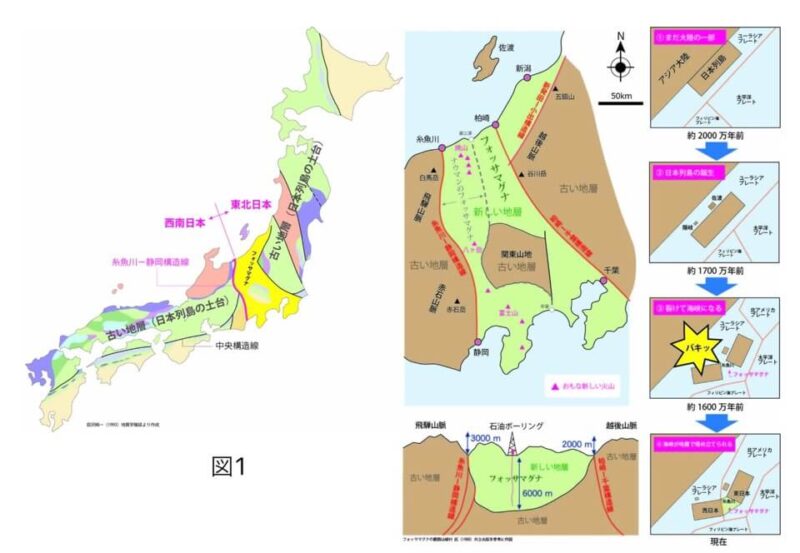

フォッサマグナ。

学校で習ったよね、中学か小学校かも。

ラテン語で「大きな溝」

明治政府の招きで来日したドイツの地質学者ナウマン博士が発見し命名したものです(ナウマン博士は日本で発掘された象の化石も研究したのですね、ナウマン象で有名です)。

日本列島が3億年前の古い地層のアジア大陸(ユーラシアプレート)から約2000万年前に分離した際にバキッと東西に折れてできたU字溝のような溝に海底で新しい地層が溜まったものが隆起したものです。そこには箱根や富士山、八ヶ岳、黒姫山、妙高山、焼山などの火山ができました。

小さくて見えない時は下記の こちら をクリックしてご覧ください。

そのことをナウマン博士が発見したのがこの場所、平沢峠だったのです。

フォッサマグナについては糸魚川市にあるフォッサマグナミュージアムのサイトが分かりやすく教えてくれます。→こちら (HPの『イベント・学習』タグから「フォッサマグナと日本列島」を見てね。)

さて、ナウマン博士がここ平沢峠で発見・発想された時の様子は、「フォッサマグナ 日本列島を分断する巨大地溝の正体」(藤岡換太郎著 2018/8 ブルーバックス) に詳しく書かれているそうです。

以下は同書の内容を紹介しているサイトから引用しました。

引用元

2023.9.11 ナウマン先生が思わず立ち尽くした絶景…!なんと、日本列島の過去から未来までを解明するカギだったという「衝撃の事実」

( この引用は下から読めます)

https://gendai.media/articles/-/115541?imp=0

ナウマン博士は当時まだ20代だったようですが、まだ鉄道もなかった時代に日本全国の地質を調査したそうです(馬車で東京から軽井沢に行くってすごくないですか)。

そして上の記事のように、ここ八ヶ岳の南麓、清里の南、平沢集落に泊まり、平沢峠に登り南アルプスの景観を見て感動を覚えたと同時に疑問を感じたのでしょう、「なぜ?」

さすが偉人です。

我々のような凡人は飯盛山に登っても「サイコー!」と叫ぶだけです。

(追記 2025/8/31)タモリとナウマン博士

タモリが青山のバーで飲んでいたら、隣の人がナウマン博士のひ孫さんだったと言ってました。

2025/8/30のNHKブラタモリ「東京大学のお宝編」ナウマン象化石紹介で。

(飯盛山の部はここで終了です)

おまけで昨日の天文台見学も記事にしました

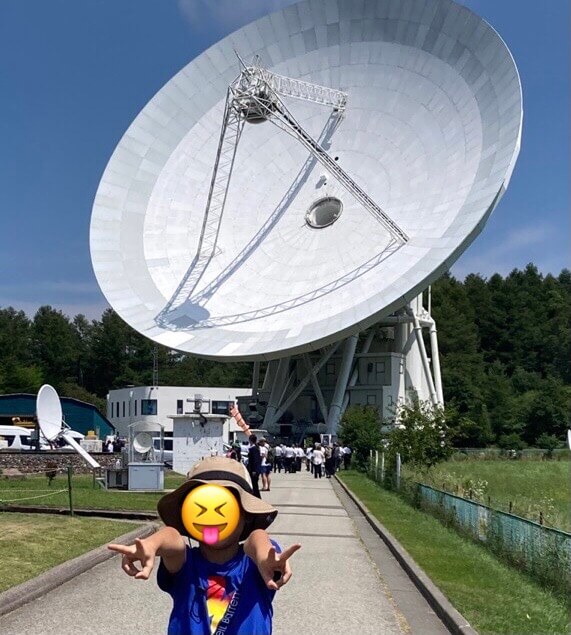

実はひ孫ちゃんのご接待で、前日(2025/8/21)に野辺山にある国立天文台野辺山宇宙電波観測所に行ってきたのでした。

彼はコナンの映画は全部見てます(友達同士で、必ず全部見る、と決めているんだそうです)。

私は全然知りませんが、今年公開の映画(「名探偵コナン 隻眼の残像」)ではこの天文台が出てくるので、聖地巡礼の子供たちとその家族で大混雑でした。

ということでついでに行ってきました。

母の通うデイサービスから10分ですので。

臨時駐車場は遠い

天文台の本来の駐車場ではキャパはとても足りず一般車は入れないので、昔のスキー場「レーシングキャンプ野辺山」跡地の駐車場が天文台の臨時駐車場になっています。

只今、アンテナはお休み中で真上を向いて静止しています。

そこへ止めて待っていると30分ごとに南牧村の無料バスが迎えに来てくれます。

ちょうどマイクロバスに待ってた人全員がピッタリ乗ることができました。

この臨時駐車場は9月30日まで使われて、送迎バスも運行しているそうです。

スターウォーズの世界が広がる

天文台(正確には電波観測所)はまさに宇宙と繋がるスターウォーズの世界が展開している(うんちくはもう調べませんが)。

それでも調べたい方はこちらへ→「国立天文台野辺山(Nobeyama Radio Observatory)」

(宇宙カレンダーが面白いですよ)

圧巻は直径45m巨大パラボラアンテナの電波望遠鏡

この日はサービスが良く、巨大45mパラボラアンテナが動いていました。ブーンというモーターの音で彼が気付きました。

やはり斜めに空を睨んでいる方がかっこいい。

人もそれほど多くはなくのんびり楽しむことができました。

5月の連休の頃は映画が公開されたばかりだったのでチョー混雑だったそうです。

お子さまを連れていくにはお金もかからないし、いいところです。

<追記 2025/8/31> ブラックホールを発見!

写真の中央の人が所長の西村さん。コナンのように赤い蝶ネクタイしてますね、東大の准教授さんですよ。

世界で初めてブラックホールを発見したのが野辺山の観測所なのだそうです。

2300万光年、光が2300万年かかってやっと届くところからの電波を観測したそうです。

このお話の記事はこちら→https://news.yahoo.co.jp/articles/e9eb93795ef484ab0eb3f5984e34e12366114900

(了)

コメント