怒りのE09、あっけなく鎮火、、

岩手の大船渡市で大きな山火事があり、多数の人家が焼失したとニュースで報じられていました。

山梨県でもこの北杜市で山火事もあり、また市内の火事も空き家が焼けたというニュース映像も流れていました。

林住管理人のアンテナ感度は常人レベルではないかもしれません(プチ自慢)。

TVニュースで一瞬流れた北杜市の火事の映像ですが、しっかり「おやっ?あれ?あれはログハウスじゃないか?」と反応したのです。

消防により鎮火した家屋は全焼と言われていましたが、横に並べて積み重ねられている黒焦げになった木材が目にはいったのです。

あれは絶対にログハウスです。

天井は抜け落ちていて、壁の黒焦げのログだけが残っていました。

当家と同じ約11cmほどの角ログのように見えました。

昔何かで読んだ「ログハウスは火災に強い」ということを今更ながら、その時実感しました。

太いログは表面が焦げるだけで燃え尽きることはない、ということです。

しかし天井や屋根はログ材ではないので、それが焼け落ちればまあおんなじですがね。

と、また余計なことを書いてしまいましたが、乾燥注意報が10日間連続で出ています。

危ないですね、カリフォルニアやハワイでも山火事で大きな被害が出ています。

で、この「鎮火」したのは実際の火事ではなく、林住管理人の怒りのことです。

1月の近況報告でお伝えした1月28日のダイニチ石油ファンヒーターの故障のエラーコードE09の頻発で怒り心頭に達していましたが、修理の方がようやく2月4日に来てくれました。

2年前に同じE09の修理に来た人と同じ方ですね。好青年です。

で、故障の原因はなんとほこりではなかった

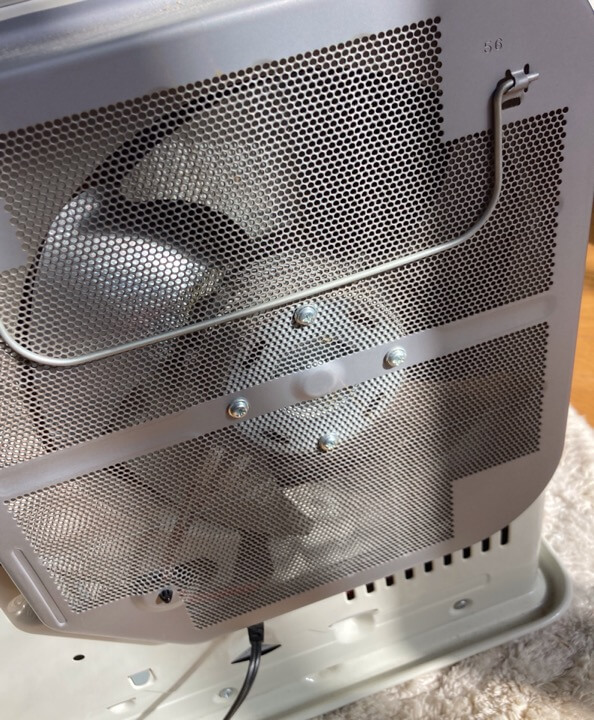

で、しばらくストーブをいじっていて、「これですね」と言って教えてくれたのがストーブ背面の針金。

特に針金のガードは必要ないので下に倒して畳んでしまわれています。

やや太めの針金のような金属は今はたたまれていますが、ストーブを壁際に移動させる場合は、これを立てて壁との間隔をあけるようにするのです。

壁にピッタリとくっつけないようにするためです。

ところがこの針金ガードの固定する右の部分(下の画像の赤く囲んだ部分)が斜めにずれると隙間からストーブ内部に差し込まれた状態になってしまうんです。

それがファンの羽にぶち当たる。

燃焼に必要な吸気を取り込むためです。

えーっつ、ひどい!!

修理に来た青年が実験してくれました。

針金を片側を斜めにして右側の穴に差し込むと、なんとその先端が内部のファンの羽に干渉するのです。

そして冷却ファンが動かずに、内部温度が上昇して過熱防止センサーが反応し、E09のコードを出して運転停止です。

ほこりが原因ではなかった、、、。

ガッテン、ガッテン、ガッテン!

納得、林住管理人の怒りも鎮火です。

(最近、なぜか消防当局は大船渡の山火事は「鎮圧」と発表してましたね、鎮火じゃない。

暴動でもないのに鎮圧って?

この言葉は大規模火災の時につかうのでしょうか?

きょうは確定申告も終わって余裕をかましているのでググってみました、なんと「鎮圧」は完全に消火はしていないが消防の制御の下に置かれて再燃のおそれがない状態という消防用語とのことでした。

つまり鎮火の一歩手前らしい、ふーん)

しかし、今回修理に来た彼も前回の修理の時(2023/12/2)はこの原因を掴めずに、首を捻ってテキトーに部品(フレームロット)の交換でお茶を濁して帰って行ったのでした。

これは筆者にも責任はありました。

ストーブは頻繁に向きを変えたり、2mほどは場所を移動したりしていて、その都度裏面の針金ガードは倒したり、起こしたりしていました。

確かに針金が斜めになった状態の時があったのは記憶に残っています。

おそらくその時はE09のエラーになって、2,3日は何度もエラーは修復せずあきらめたが、数日後ストーブを移動して、偶然に針金ガードが倒れてたたまれた時にはエラーとならずに正常に燃焼したと思われます。

ここに日本の抱える大きな問題点があったのです。

ストーブ設計者もここには思いもよらなかったと思う。

こんな単純なことでも大きな事故につながるのかも。

この事故の原因が共有されずメーカーの改善や消費者への周知がなされずに放置されている。

責任をだれも取ろうとしないでほっかむりしている。

国産ロケット打ち上げ失敗もこの辺が原因かもしれません。

(了)

(予告)

2月28日に森の3バカ大将たちが美し森とおおやまつつじ跡へ行ってきましたので、別記事にてご報告いたします(途中までは出来ていますのでもうすぐ公開)。

(追記)

予告通り公開できましたのでよろしければご覧ください。

💁ー>「新春山行」

コメント