- やっと登場です、森のかわいいお花図鑑

- ミヤマエンレイソウ (深山延齢草)

- タチツボスミレ

- これって、わさび ? (山葵)?

- もしかして、クリンソウ(九輪草)?

- フキノトウ (蕗のとう) (追記 2023/4/28)

- コバイケイソウ (小梅蕙草) (追記 2023/5/7)

- うーん、イチリンソウ (一輪草)でいいか? (追記 2023/5/15)

- ミツバツチグリ (三葉土栗) (追記 2023/5/16)

- チゴユリ (稚児百合) (追記 2023/5/23)

- トウダイグサ (灯台草) (追記 2023/5/23)

- マイヅルソウ (舞鶴草) (追記 2023/5/23)

- ウバユリ(姥百合) (2023/7/26 追記)

- ミズバショウ(水芭蕉) (2024/5/8 追記)

- ムラサキケマン(紫華鬘) (2024/5/15 追記)

- ガウラ(Gaura、山桃草、白蝶草) (2024/11/12 追記)

- 追記 2025/9月9日〜11日

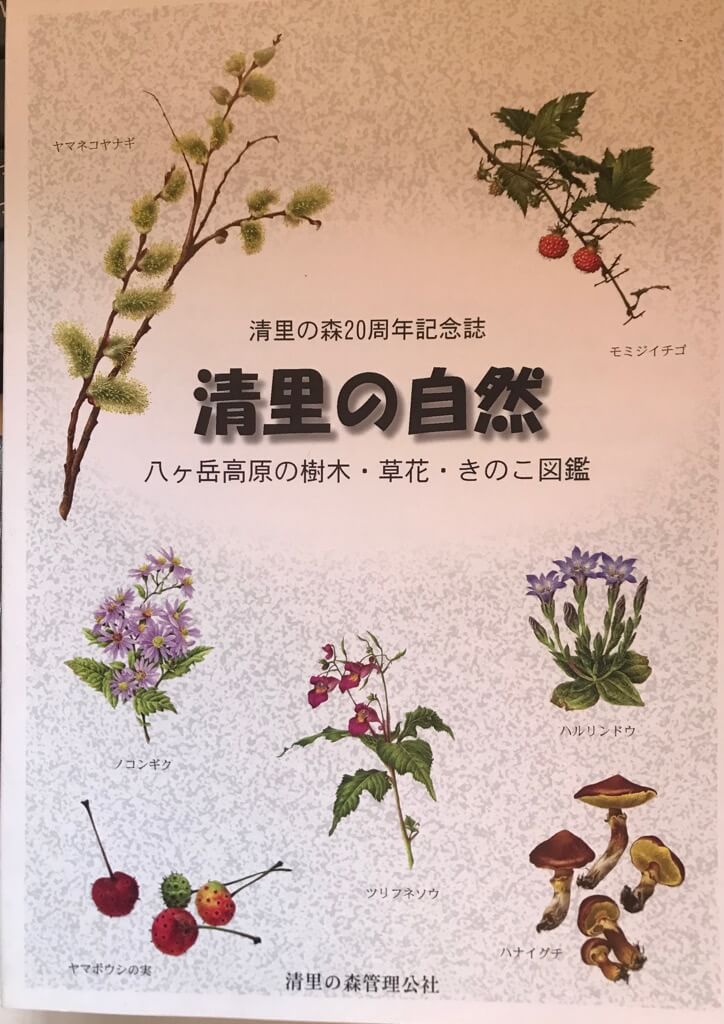

やっと登場です、森のかわいいお花図鑑

お待たせしました(別に待ってなんかいないですか?)。

満を持しての登場、森の草本(ソウホン・草花のことです)図鑑。

というか、樹木ではあれから新しいのが難しい。鳥類もやりたいけど写真がムズい、まだ先、まして昆虫図鑑は到底無理。石の図鑑もいつかはやる(小6では地学部です)。

そこで、新たな新兵器を発見!しました(表紙写真の「清里の自然」(清里の森管理公社・刊)ので、それにおすがりして無謀にも草花図鑑にチャレンジしました。

この「清里の自然」(以下、「清里図鑑」と略す)には清里(八ヶ岳南麓)に見られる42種の樹木、70種の草花、30種のきのこについて写真と解説が収録されているのです。

これは清里の森20周年を記念して発行されたものです(平成18年7月)。

執筆者もそれぞれの分野の専門家です。

素晴らしいです。

(そろそろ森も40周年になるのですが、今度は何が出てくるか楽しみです)

さてでは我が山小屋周辺で見られるお花を中心に見ていくことにします。

ミヤマエンレイソウ (深山延齢草)

しょっぱなからちょっと珍しい花を持ってきました。

発見は去年です。我が庭のヤエガワカンバの巨木の下の岩陰にひっそりと1輪だけ咲いていました。

3枚の葉と3枚の花弁と萼とかなりユニークな形状です。(2022/5/17)

中国の漢方薬に使われるという。延齢とは寿命を延ばすという意味。

有毒ですので食べてはいけません。

山地のやや湿った落葉樹林に生える多年草です。

大きな葉は3枚に輪生し、広卵状菱形で先端は短く尖る。

同じ仲間のエンレイソウは花(正確には萼)は白でなく緑または紫。

北海道では身近に群生し、エゾエンゴサク、カタクリと共に北海道の春を象徴する花となっているそう。

北海道大学の校章にもなっているらしい。

花をつけるのには15年かかると言われています。えーですよね。

それほど貴重とは知らなかった。今年も出てくれるかな、心配です。

(追記 2023/5/7)今年もようこそ

なんと、その中にもう花までありました。(2023/5/6) 去年より1週間以上早いです。

昨年、1輪のみ発見したミヤマエンレイソウを今年はもう4輪見つけました。

昨年とは別の場所2ヶ所にも発見。とても嬉しいです。

タチツボスミレ

スミレといえば、仲邑菫(ナカムラスミレ)ちゃんでしょう。10歳で囲碁の最年少プロ棋士になった目のクリッとしたあの子です。勝負では口をキッと結び、あの可愛い目をキッと睨むようにするのが印象に残っています。2019年4月でした。

(今はもう三段になっていて、今年2023年2月女流棋聖戦で勝利、最年少初タイトル獲得です。13歳。)

他には「すみれのはーな、咲く頃〜」といつも鼻歌歌ってます。

そう、我が庭のタチツボスミレを見ながら歩く時です。踏んづけないようにね。

特に宝塚ファンというわけではありませんが。

これも知らなかったなぁ、歌の出だしは全然別で聞いたことのない歌詞とメロディー、「すみれの花咲くころ」と歌うのはしばらくして中盤からでした。→加茂さくらとボニージャックスの「すみれの花咲くころ」(注)(YouTube:広告が入ってくるのでご注意ください)。素晴らしい歌声です。

(注 追記 2025/4/22 )

加茂さくらさんが亡くなられておりました。

先の歌のYoutube映像が「非公開」となって見られない状態であることに気づき、調べたところ、昨年暮れの2024/12/21にご逝去されていたことが判明しました。享年87歳。謹んでご冥福をお祈りいたします。

歌のYoutubeのリンクは削除いたしました。残念です。

タチツボスミレは山野で一般的に見かけられる種のようです。すみれは世界中に450以上の品種があり、日本に自生する野生のものは約80種と言われています。園芸品種のパンジーやビオラも元は同じです。

これって、わさび ? (山葵)?

冬の間も数少ない緑を沢の流れのそばで頑張っていたので気にかけていましたが、3月に入ると緑の葉がどんどん増えて大きく成長し、ついに白い小さな花をいっぱい咲かせています。

ネットの普通の図鑑で白い花で検索しても見つかりません。そこで「わさび」でググると、ジャーン!やっぱりこの花でした。(2023/4/18)

小屋前の栗の木沢に4群落自生していました。今年の新発見でした。

以前から秋も深まり周りは枯れ草色一色に染まる頃、沢の流れの脇にひときわ異彩を放ち綺麗な緑の群れがあるのを不思議に思っていました。

葉の形はフキに似ていますが、ワサビにも似ているなぁとの思いもありました。

それがこちら。

この日の小生の日記にはこの写真に「ずっとフキと思ていたがもしかしてワサビか?」とあります。

その時は深く調べずに時を待ちました。

そして4月6日にはついに蕾をつけていたのです。

根を掘ることはしませんが、葉っぱを摘んで食べてみました。

柔らかくて青臭さはなく爽やかな食感です。筋もありません。噛んでいると最後の方にワサビの辛味がほのかに感じられました。

ネットによれば、さっと茹でるとあのツンとした辛味が出てくるとのことでした。

葉や花(蕾)は天ぷらにしてもとても美味しいとのこと。

「ワサビ(山葵)」 アブラナ科ワサビ属の多年草。日本原産。山地の渓流や湿地で生育し、春に4弁の白い小花を咲かせる。

根茎や葉は食用となり、強い刺激性あるの香味を持つ。

もしかして、クリンソウ(九輪草)?

葉の形、ちっちゃいけどイメージが似ています。

同じ仲間のサクラソウと、明るく白味がかった緑色といい柔らかいシワ加減といい、そっくりです。

場所は移植したエリア内です。3つ発見しました。 (2023/4/21)

もうしばらく待っていましょう。

5〜6月、咲いてくれるかな?

去年、清里の森の自治会で、管理センターとコラボで、クリンソウ(九輪草)保護活動を行いました。

森のある区画の倒木作業の一環で重機が入ってキャタピラでぐりぐり動き回る予定があるそうで、そうなるとそこに自生していたクリンソウが皆やられてしまいます。

そこで事前にクリンソウを各戸に移植しようということになったのです。

私も参加し、10本ほどを持ち帰り、ご近所の先輩にも分けて、あとは我が庭に植え替えました。

すごい群生していました。ここに重機が入るんだとか、、、

ちゃんと根付いてくれたかな。

サクラソウ科

清里の自然 39ページ

クリンソウ

山地の水湿地に生える多年草。葉はすべて根生し皺(シワ)状である。花期は5〜6月。1本の花茎を伸ばし、先端にいく段か輪生して花が付く。花の直径は2〜2.5cmで紅紫色〜淡紫色。「九輪草」。花のつき方が五重塔の屋根の柱に付いている九輪に見立てたもの。

(追記 2023/5/23 九輪草、咲いています)

しかし実はこれはうちの子ではないのです。

昨年保護活動から移植した子どもたちはまだ先月と同じ大きさのまま庭でじっとしています。

場所が日当たりが悪いせいなのか、ごめんなさいです。

この写真は昨日栗の木沢に見渡す限り、この1本だけ自生していました。不思議。

周囲には黄色いミツバツチグリ(ミツバチバツイチではありませんよ)が見えていますね。

写真で見ると、今2輪が花開き、3輪目が頂上に蕾で出てきています。

フキノトウ (蕗のとう) (追記 2023/4/28)

この林住ネットには早春の常連の「蕗のとう」ですが、ホント謎だらけでした。

やっと調べて栄えある草本図鑑に登場です。

どんどん背が伸びて、ちょっとうっとおしいこともあります。

(残念なことに、あの「清里図鑑」には載っていませんでした、何故?)

「蕗のとう」は「ふき」あの♪「オベント箱におにぎり(と一緒に入れる)なが〜いふーき」の花の蕾ですね。

このことはこの3年でようやく頭にインプットできましたが、関係性が理解できていませんでした。

ひょっとして、つくしとスギナの関係みたいなもんか?と勝手に思ってました。

全く似ていない親子か?

早く調べれば良かったのですが、「蕗のとう」は「フキ」の花芽(花の蕾)であることははっきりしました。

食べる部分であるちょっと赤みを帯びた「ふき」はその地下茎から出た葉の葉柄部分ですね。

日本原産のキク科フキ属の多年草で雌雄異株。

ホー、雌雄異株なのね。

「薹(とう)」花茎(地下茎などから直接葉を付けずに出て花をつける茎)

不思議なことに(主に女性の)盛りを過ぎることを「薹が立つ」という(引用:岩波 国語辞典第2版)のはいかがなものか(関係ありませんが)。

雄株の花茎は高さ4〜26cmで花粉を出すが両性花で結実はしない、雌株の花茎は70cmで雌花は結実する。

果実は円形状の痩果(タンポポ、キンポウゲ、ヒマワリなどと同じ)で白い冠毛がある。

左はモンスターと化した姿、おそらく雌株。足元には地下茎から出始めたフキの葉を従えている。しかし花茎に付いている葉のようなものは何か?

右はタンポポのような痩果となった雌花。種が風で飛んでいきます。

雄株は、高さは15cmくらいのままで枯れていきます。

やはりこのぐらいが可愛い。

また食べるのも苦味が少なく一番美味しい時期だそうだ。

カリウムを多く含み、ナトリウム(塩分)を排出してくれるので高血圧にも良いし、香り成分の「フキノリド」は消化液の分泌を促し胃腸にもいいそうです。

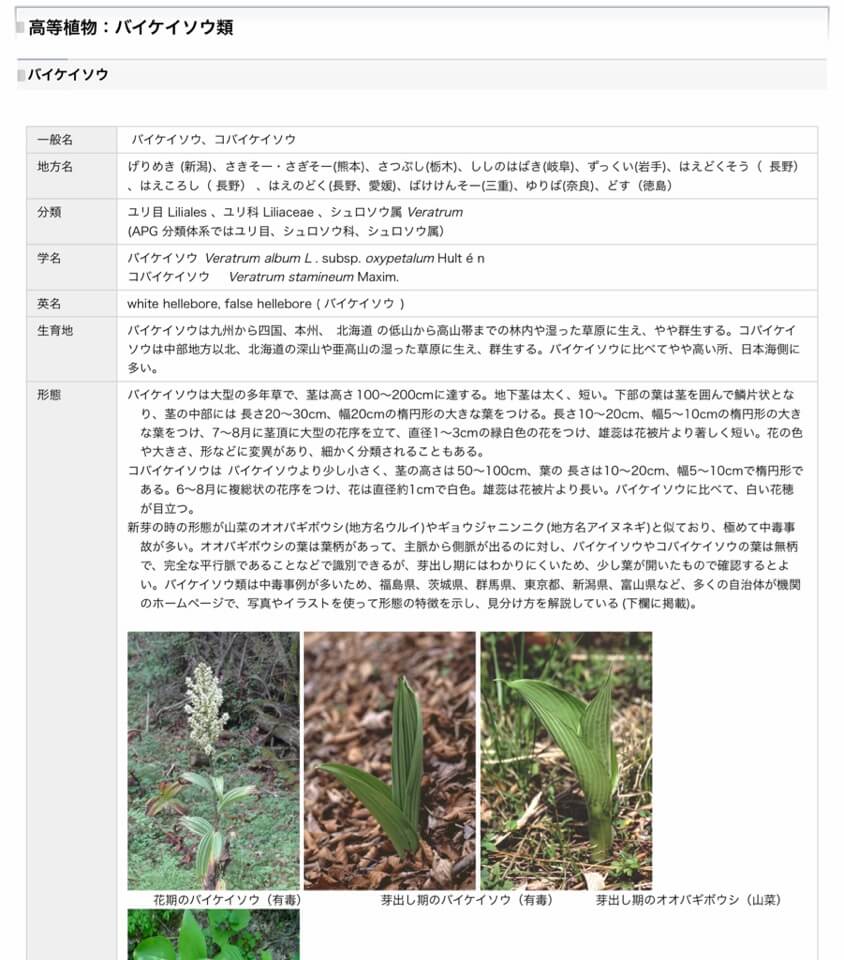

コバイケイソウ (小梅蕙草) (追記 2023/5/7)

森に来た当初、春に栗の木沢のほとりにスズランのようなきれいな緑のプリーツの葉っぱが出ているのを発見。その後、周囲にポツポツ、対岸にもポツポツと見かけました。

結構大きくなって、スズランではないな、ということはわかりました。

大雨で沢が増水してなぎ倒されてしまうこともありました。

はて、これはなんだろう。

先日、今年初めてお向かいさんが来荘されて庭のお手入れをされていました。

「お久しぶりですねぇ」とお声をかけて立ち話をさせていただきました。

お若いですが、森の始まりからいらしている方ですので、めっぽう草花にお詳しい。

そのかたのお庭に、あれっ、あの子いるではないですか。

そこでついに「コバイケイソウ」ということが判明したのです。

さらに、「山菜と間違えて食べた人が中毒になったとニュースでやっていましたね」との情報も。

持つべきものは隣人。ありがたいことです。

やっと胸のつかえがおりたようです。

早速帰ってネットで調べると、ありました。今年の4月、宮城で60代の男性が、山菜の「うるい」と間違えて「バイケイソウ」をおひたしにして食し、中毒になったと報じられていました。

コバイケイソウはバイケイソウより小柄で草丈50cm〜100cmです。ともにアルカロイド系の強い毒を持っていて、これは煮ても焼いても(天ぷらにしても)毒は消えず、絶対に食べてはいけません。

葉が開いて大きくなれば、葉脈をよく見れば違いがわかります。(栗の木沢にて)

毎年、誤って食べて中毒になる人(死亡した例もあります)がいるので、厚生労働省は食中毒予防の注意喚起のためHP上で「自然毒のリスクプロファイル」の中で以下のように詳細に解説しています。

下にリンクを貼ってありますので更にご覧になるには、クリックしてください。

厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000079821.html

ここでバイケイソウが間違えられているのは「ウルイ」とありますが、これは「オオバギボウシ」の別名で地方によっては様々な呼び名があるようです。

「オオバギボウシ」はハウス栽培ものが売っています。葉柄が長いのが特徴です。

我が清里の森には、その小型版の「コバギボウシ」がちょうど今盛んに芽吹いていて5月に入ると地中から顔を出して5cm〜10cmほどになっています。私は食べませんが。

(追記 2023/7/26)コバイケイソウの花

6月末頃からずーっと咲いている。栗の木沢にて(2023/7/2)

うーん、イチリンソウ (一輪草)でいいか? (追記 2023/5/15)

ずいぶん前から、調べて、悩んでいました。

残念ながら、もうこの白い小さなかわいい花は終わってしまいました。

4月6日には咲き始めて、花の少ない早春には嬉しいプレゼントでした。

まだ一面まっ茶色の庭の片隅に可憐な5弁の白い花が点在していました。

ただ名前がわからず、誰かが二輪草に似ている、といった言葉が気になっていました。

調べてみると、キンポウゲ科のイチリンソウ属に

イチリンソウ、ニリンソウ、サンリンソウがあることがわかりました。

花の形は皆よく似ています。

ただ花の本数がそれぞれ1本、2本、3本以上と異なっているとか。

ニリンソウは二輪の花をつけます。

我が庭の子は、茎からは1つの花しか付きません。

従ってイチリンソウでいいのか。

調べていくと、イチリンソウの花、正確には花のように見える萼(がく)の大きさは直径4cmほどとあります。

ネットの写真でもかなり大きい。わが清里の白い花は1cmほどの可愛らしさです。

これは個体差なのか?

寒冷地で花が小さくなったのか?

草丈自体が10cmほどなのです。 (2023/4/21)

この花(萼片)の大きさの違いがずっと引っ掛かっていました。

茎葉(茎から出ている葉)は3枚輪生していて、分裂葉で深く3つに裂けている。

ちゃんと葉柄はありますね。

二輪草はこの葉柄がなく、茎の周りを襟巻きみたいに取り囲むように葉が付いていて、しかも白い斑入りなのだそう。

この点ははっきり違っていました。

二輪草ではない。

ではサンリンソウなのか。

花の数は違うのですが、花の大きさは1.5cmぐらいとあります。

非常に近いです。

しかし、葉の形がしっくり来ません。おかしい。

ジャーン! 粘ってみるものです。やはりネットの力は偉大だ、諦めずに探し続けました。

ヒメイチゲ (姫一華) (2023/5/16)でした

やはりキンポウゲ科イチリンソウ属で一番小さな花を咲かせるそうです。

しかも本州近畿以北と北海道に分布とあります。

イチリンソウやニリンソウとはちょっと違いました。

世の中には奇特な方がいらっしゃるものです。

よくも調べたものです。もう感心するっきゃないです。

以下にその方の記事抄録を他のサイトも参考にして私なりに紹介しましょう(無断転載を禁じます、とありましたので)。

亜高山帯の林の中や草原に自生。

www.hanasanpo.org 野山に自然に咲く花のページ 「ヒメイチゲ」より

茎葉は花の下に短い葉柄を持つ3枚が輪生し、それぞれの小葉は3全裂(3つに深く葉の基部まで裂けている)してあたかも3枚の葉のように見える。裂けた裂片は細長く、先には粗い鋸歯がある。

まさにその通りだ。また、

「根生葉(地中から直接地上に付いている葉)は地下茎から柄を伸ばし3出複葉で広卵形」とのこと。

落ち葉で根元が隠れていてはっきりはしないですが、上の写真でも広くて丸っこい葉が写っています。

これがヒメイチゲの根生葉ですね、きっと。

最初の頃は、細長い茎葉とは全く形が違うのでこれは別の植物だと思っていました。

ミツバツチグリ (三葉土栗) (追記 2023/5/16)

ミツバチではありません、和名を漢字にするとわかります。3枚の葉がT字型に付いていて、絶滅危惧種である「土栗(ツチグリ)」の黄色い花とよく似ているので、その名が付いたと言われています。

「ツチグリ」は愛知県以西の本州、四国、九州に自生し、その地下にできる根茎は栗のような形だそうです。また「ツチグリ」という名の菌類(きのこ・食用可)もあるそうです。ややこしい。

いずれも山梨にはなさそうです。

「ミツバツチグリ」は清里の森でも多く見られます。春にタチツボスミレの後に咲いてくれて、我が庭がヒメイチゲの白からこのミツバツチグリの黄色に変わっていくのも可憐で素敵です。

バラ科キジムシロ属の多年草。葉は3枚の小葉からなり、鋸歯がある。日当たりの良い丘陵地、草原などにふつうに見られる。

(2023/5/16)

例の図鑑「清里の自然」にも掲載されています(31頁)。

なお、ヒメイチゲは残念ですが載っていません。

そうしてみると、キンポウゲ科イチリンソウ属のイチ、ニ、サンの3兄弟もいずれも図鑑には載っていないので、これらは清里には自生していないのかもしれません(ヒメイチゲはあるのにね)。

バラ科なので同じ仲間のヘビイチゴにも似ています、あっちはもっとデカくなりますが。

チゴユリ (稚児百合) (追記 2023/5/23)

取り急ぎお写真のみの公開とさせていただきます。

詳しいことはまた後ほどご紹介致します。

何せ、今わが山小屋庭園はチゴユリだらけ、チゴユリ天下、稚児行列状態となっております。

にもかかわらず、お顔をお上げなさらないので上手くお写真を撮ることができません。

これは斜面の下からなんとか撮影したので、足元が写っていません。

うなだれているけど生命力はすごく旺盛です。どんどん増えていきます。

決してしおれているのではありません。

トウダイグサ (灯台草) (追記 2023/5/23)

これもお写真のみの公開です。

同じ日に撮影です。

発見もこの頃でした。これはチゴユリと違い、希少です。

変わった葉の着き方をしているのを我が山小屋庭園にて発見。一輪だけです。

放射状の5葉の中心から伸びた茎にお皿のような葉にちょこんと花?が乗っています。

燈明台(海を照らす灯台ではなく、昔の蝋燭あかりの台)からの名前だそうです。

マイヅルソウ (舞鶴草) (追記 2023/5/23)

今日はなんとしてもここまで公開すると強い意気込みでやってきました。

このかわいい姿をみなさまにご紹介したいのです。

残念なことに、我が山小屋庭園にはありません。

清里の森管理センターの裏手のパークゴルフ場の横にある「森の散歩道」を行くと左手に「レンゲツツジの散歩道」という小さな案内板が立っています。

そこを入ると周りには今盛りと咲いているオレンジの綺麗なレンゲツツジの群落が楽しめます。

しかし沢側にやや傾斜した面の足元には小さなグリーンの絨毯がありました。

そこには、白い金平糖のような見たこともない小さな花が咲いているのです。

それがこちら。

その神秘的な星状の花や群落のさまをみなさまにお伝えできないと思います。 (2023/5/22)

また別な機会に再撮影したいと思います。

駆け足ですが、小さな花たちをご紹介できました。

また後ほどゆっくり調べて内容の追加を致します。

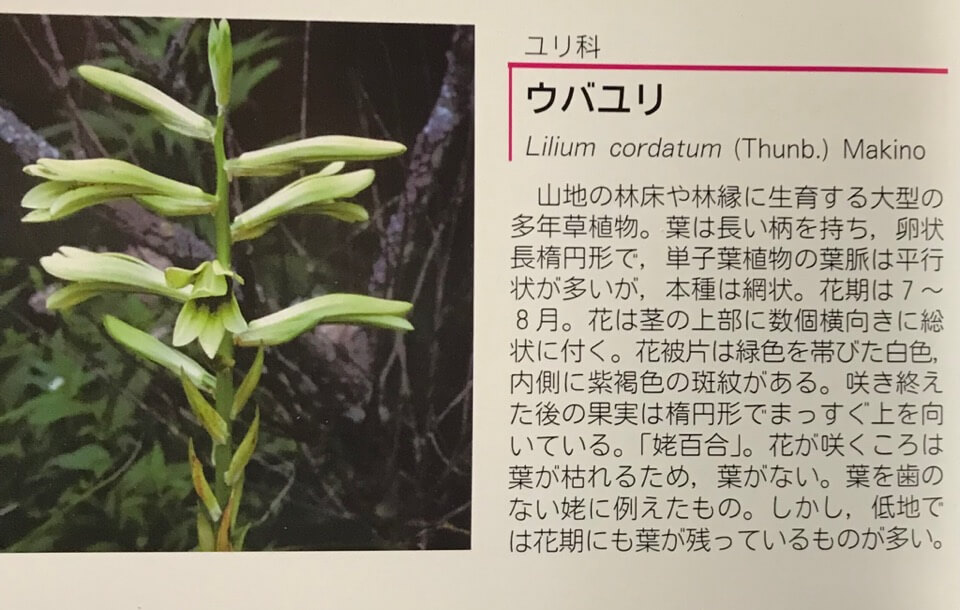

ウバユリ(姥百合) (2023/7/26 追記)

高さは1m以上あります。(2023/7/26)

我が小屋のウバユリが花開きました。

すくっとしっかりと立ち上がり、もうすぐ咲かせるぞ、と言い続けているようでした。

ご近所さんのところではもっと早く開花しているものも多かったです。

こちらは日当たりがイマイチですので遅めです。

花に鼻を近づけて吸い込むと、甘いいい香りがします。

普通の百合(お花屋さんで売られているカサブランカなど)の強い香りとは別物。

ソフトな優しい香りです。

残念な名前(「姥」・・・年を取った女(岩波国語辞典 第二版 西尾実、他)については、例の清里図鑑に解説が載っていました。

ここ清里でも開花のタイミングでは、葉はありますよ、歯抜けババアではないぞよ。失礼な!

ミズバショウ(水芭蕉) (2024/5/8 追記)

なんと清里の森にも、あの水芭蕉(ミズバショウ)が咲いていたのです。

我が山小屋ではありません。

ここしばらく忙しくてゆっくり探検をする時間がなく、ご近所の先輩が「ミズバショウがあるのって知ってた?」と言ってスマホ写真を見せてくれました。

「えっ?」と言ってチラ見しただけでしたが、確かにミズバショウでした。

先輩はよく歩き回る人ですが、「あそこも通ったのだけんど遊歩道を歩いているだけだったもんで気が付かんかったなぁ」とのことです。

そう、森の「パークゴルフ場」(注)のコース内にありました。

コース内にちょっとした小川が流れていて、それは最終的に芝生広場下の池につながっているのですが、その小川に咲いていたのです。

それが下の写真。

ここは一段低い窪地になっていましたが、昨日の雨でも水はあまりたまっていませんでした。(2024/5/8 13:29)

オット、いや、失礼しました。これではありませんね。

これはいったい何?

ほうれん草畑? キャベツ?

実はこの圧倒的な存在感は、ミズバショウ様なのでした。

私が訪れたのが遅すぎて、「遅すぎたのね (^^♪」状態になってましたが、ミズバショウです(と思いますが)。

しかし、これでは残念過ぎます。

そこで、唯一、一本だけそれらしき姿をとどめていたのをそばに発見しました。

それがこちら。

今の時期は、雨の後はシラカバの花序がたくさん落ちています。

これなら間違いなくミズバショウですよね。

背景でお分かりのように、パークゴルフ場のコース内です。

上の畑と見まがうばかりの群落もコース内にあります。

コース内の小川も落ち葉と泥で湿地状態、水の流れはありません。

ちょうどこの状態が、ミズバショウが気に入ったのでしょう。

わが庭園前の栗ノ木沢では無理だと思います。

しかし、なぜ今?

しかももう遅かった。

あの歌では「♪夏が来~れば思い出す、はるかな尾瀬、とおい空」と続いて

ミズバショウが出てくるではないか、「夏の思い出」(1949)。

それがもう終わりとは、まだ5月8日ですよ。

Wikipediaによると、開花時期は低地で4月から5月、高地では融雪後の5月から7月にかけて、とあります。

尾瀬沼は、さすがにここよりは300m高く標高1660mらしいので、開花時期は5月末と言われています。

ふーん、では清里は低地か??

今年はやはり異常気象で早かったのかしらん?

(注)「パークゴルフ場」

パークゴルフは、木製のクラブと直径6cmのプラスチック製の軽いボールを使って、ゴルフと同じように18ホールを回ってプレーをする、子供でもお年寄りでも気軽に楽しめる安全なスポーツです。

清里の森には国際パークゴルフ協会公認の18ホールのコースがあります。

大人1100円、子ども550円で、クラブとボールレンタルも含まれた料金です。

追記 2025/4/22 これなら納得のミズバショウ

どうです、見事なミズバショウでしょう。

ムラサキケマン(紫華鬘) (2024/5/15 追記)

「ケシ科キケマン属の越年草。茎はまっすぐに立ち、複数の葉が斜め上に伸びる、葉は2,3回の3出複葉、小葉は扇形に近く、先端は丸くて、丸い鋸歯がある」。

ちょっとこのウィキペディアの解説は難しいですよね。

林住管理人は勉強の成果が表れて、なんとかこれらの言葉の意味も分かるようになってきました。

人間、いくつになっても成長できるってすごいです、ほほほ。

それよりも特徴的なのはこの小さなラッパのような赤紫の花です。

(しかし、この写真はピントがボケていてすいません、カメラマンの頭がボケているわけではありません、悪いのはiPhoneです)

多数の花が茎の頂点に房のように付いて咲いています。

高さは20cmくらいです。

この花の筒状の奥の方に距(きょ)と呼ぶ蜜の入って部分があって、そこにハチがやってきて蜜を吸う際に受粉するのだそう。

そしてこの花の終わった後に出来る果実も変わっていて面白いらしい。

(エンドウ豆のような)細長いさやになっていて、触ってみるとタネがはじけ飛ぶようです。

さらにごく小さな種子にはアリの好む成分が付いていてアリが遠くまで運んでくれるのだと。

ふーん、自然界って不思議で面白い。

(7月になったらこのタネの写真をお届けいたしますね)

なお、このムラサキケマンはプロトピンというケシ科の植物に含まれる毒をすべての部位に持っている有毒植物なのです。

このかわいらしいお姿に似ず怖いです、食べると嘔吐、呼吸麻痺、心臓麻痺も起こすとか。

ただ実際に死亡事例はありません、とのこと。よい子は食べないでね。

ケマンとは仏殿に吊るす仏具の華鬘に花の形が似ていることから。

花がまだイマイチです。

ガウラ(Gaura、山桃草、白蝶草) (2024/11/12 追記)

すいません、清里ではありませんが、とてもかわいい花を見つけたので、つい写真を撮って後で調べたら面白い名前でした。

私がおやっと思ったのは白い花びらが4枚でなが〜いおしべが特徴的でした。

あの形状で花びらがあれば、普通は5弁でしょう。下にもう一枚花びらがあるはずですが、あれっ?落ちちゃったのかな?と思っても周りの花も皆4枚なのです。

花びらの代わりに長い雄しべがたくさん垂れ下がっていました。

和名はなかなか風情がありますが、元は北アメリカ原産のGauraで園芸植物です。

種が飛んできてここで野生化したのでしょう。

私はやまびこホールの隣にある「たかね図書館」に行った際に、駐車場の土手でお昼のカレーパンを食べている時に発見です。

その日は暖かいとはいえもう11月、でも周りはモンシロチョウやシジミチョウやハチも飛んでいて、やはり下界はまだまだ暖かいなぁと思ったものでした。

ガウラはアカバナ科の多年草(宿根草)で、初夏から晩秋まで花を咲かせます。一つの花の命は短く3日ほどで散りますが、次から次へと咲き続けます。

白い花が多いですが、ピンクや赤い色もあります。

草丈は30cm〜150cmです。

強い耐暑性や耐寒性を持っています。

写真の赤い細長く立ち上がっているものは花穂です。

追記 2025/9月9日〜11日

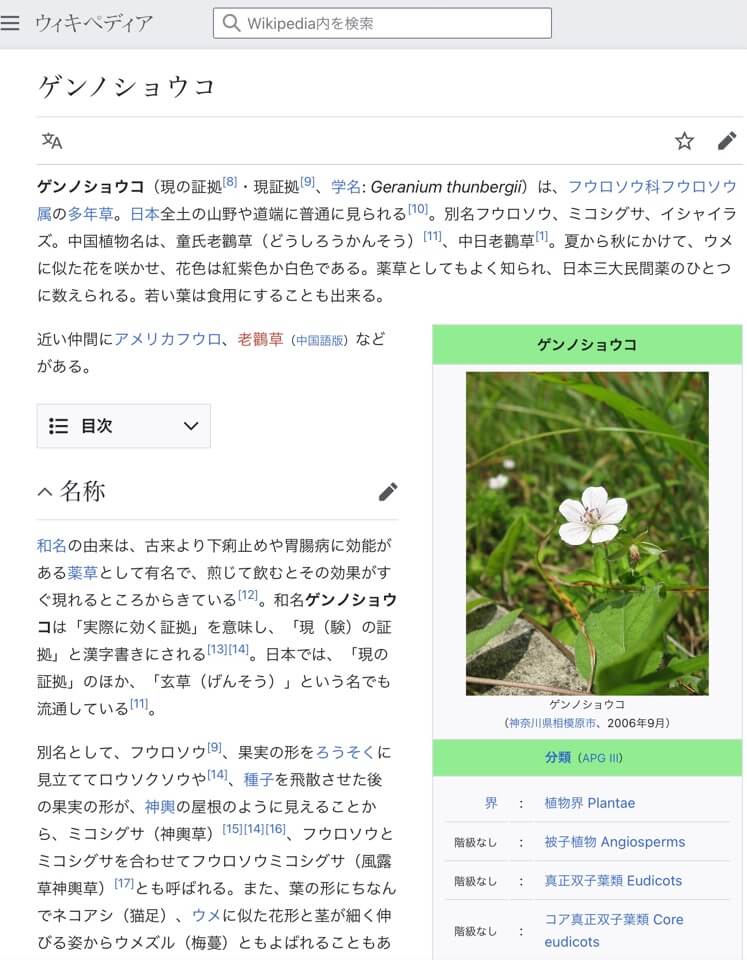

ゲンノショウコ(現の証拠)

今まで忙しくて、溜め込んでいたままだった森の草花の写真をご紹介します。

幸い、花の名前はGoogle LensなどのAIがトンチンカンな答えを出してくれますので、それを手がかりに調べていきました(信用はしていません)。

さてこのかわいい花は?

AI判定ではヒメフウロ(姫風露)では?とも出たが、調べると葉は深く3烈-5烈、細かく裂け、端が赤みを帯びる、とあるので違うなと思う。

別の写真ではヤワゲフウロとも出てきたが違うな。

フウロソウは種類が多く、園芸種も多くゼラニウムも仲間であるなどで、分かりにくかったが、ついに突き止めました。

フウロソウ科フウロソウ属の多年草です。

ゲンノショウコ。

庭の南階段の下にひっそり咲いていました。可憐という表現がぴったり。

この解説にはウィキペディアが良かったので引用させていただきました。

下記の解説をお読みください。

これも薬草でした。日本三大民間薬ですよ。

しかも効果がすぐに現れるって凄い!

面白い命名ですね。

ツリフネソウ(釣船草、吊舟草)

茎の先端部から細長い花序が伸び、そこに赤紫色で3-4cmほどの横長の花が釣り下がるように多数咲く。花期は夏から秋。

9月になると庭の前の栗の木沢のところどころに咲いていました。

森では数少ない、赤系の花なので嬉しいです。

ツリフネソウ科ツリフネソウ属の一年草、湿った場所に生育するとAIは言ってます。

葉っぱはかなり虫に食われていて原形がわかりません。

珍しくピントがバッチリ合いました。かなり複雑な構造。

ウィキペディアによれば、花の形は

とのことでした。ムズイ。

(うんちくコーナー)

萼(がく)が花びら(花弁)のように見えるのは多いです。

距(きょ)とは花の後ろ部分に突き出た袋状あるいは角(つの)状になったもので、スミレなどに見られます。花弁や萼が変化したもの。

ツリフネソウ科にも多く、内部に蜜を蓄えていて、特定の昆虫に蜜を吸わせるといわれます。ホウセンカなど。

ハナイカリ(花碇)

リンドウ科ハナイカリ属の2年草、花の形が船の碇に似ることから。

確かに花が咲くまではありふれた草で気にもとめませんでした。

しかし9月にはいり、小さいが奇妙な形の淡い黄色と白の清楚な花が咲き出しました。

なんだろう?

確かに船の碇(⚓️・錨)に似ています。

山地から亜高山帯の日当たりの良い場所に生える一年草または越年草。茎は4稜があり、直立し、上部はやや分枝し、高さは20-60cm。根出葉は、開花時には枯れる。葉は対生し、葉柄は長さ1-1.5cm、葉身は長さ2-6cmの長楕円形、縁は全縁、先が尖る。8-9月に茎頂や葉腋に集散花序をだし、約1cmの淡黄色の花をつける。花冠は鐘形で4中裂し、背面の基部に長さ3-7mmの距がある。果実は蒴果。

引用元 http://hanazukan.hanashirabe.com 「花しらべ-花図鑑」より

2025/9/7 14:53

確かに咲いている場所は我が山小屋の庭でも唯一高木の葉が切れて午後は日が当たるところでした。他の日陰となる場所では見られません。

葉は全縁(つまり鋸歯、ギザギザがない、つるりとしている)、対生し、葉先は尖る。

アキノキリンソウ(秋の麒麟草)

名前は秋に咲く麒麟草(黄輪草)の意か。

キリンソウは黄色い小さな花が多数輪になって咲くことから黄輪草となったとする説もある。

乾燥しやすい草原に生える、高さは5cm-30cm、葉が肉厚で花期は5-8月

キリンソウとは育つ環境が違うし、葉もまったく違うので間違えることはない。

アキノキリンソウはキク科でアキノキリンソウ属の多年草。

高さは50cmから80cmほど、山地や陽当たりの良い場所にはえる。

かつては日本全国の里山や水田の周り、土手などに普通に見られた秋草の代表であったが、近年は環境の変化によって見られる場所が少なくなっている。

若葉は食用になり、水にさらしてあえものやおひたしにする。

我が自然庭園でも日向(ひなた)ゾーンにしか見られない。

ヤクシソウ(薬師草)

うーん、これは「ざんねんな植物」の方に載せようかとも思っていたけど、アキノキリンソウによく似たイメージだったので、こちらにデビューさせました。

場所は駐車場際で画像の左下に道路のアスファルトが見えます。

花の時期が終わったら、草刈りするので伐採される運命なのです。

シダと一緒になって草ボーボーとしています。ヤクシソウの全体の姿がわかりません。

キク科オニタビラコ属の二年草。

葉は互生し、茎葉は基部が張り出して茎を抱くのが特徴。

上の画像でははっきり見えないので、他にはないか、探しました。

なんと、自然庭園日向エリアにありました。

開花の時期が違い、駐車場エリアのものは早くから咲いていましたが、日向エリアのものはまだ開花が遅れていましたので気付きませんでした。

雨の止んだばかりの朝なので、花がまだ開いていませんが、葉の様子はよくわかります。

葉の根元が茎を抱くように張り出しています(赤丸で囲んだ部分)。

この特徴から、花がなくても自然庭園内で見極められます。

まだまだ続きますよ、、、

コメント