高い木々の緑が濃くなってきましたが、眼を下にやれば草が元気になってきました。

令和7年6月ももう終わり。

ただ我がRSNG(リバーサイド・ナチュラルガーデン)は林の中なので一部を除き、ほぼ一日中日陰になります。

なので別に草刈りをするほどのこともなく、それはそれで助かっています。

最近、庭の台地広場を整備(土壌改良)したのでその周辺のノリ面に勝手に無許可で草が生えています。

植えたり、種を蒔いたわけではありません。

しかし、道路から拾ってきた落ち葉やウッドチップ撒いたりしたので、なんか知らん草が生えています。

だがナチュラルガーデンを標榜している手前、勝手にボンボン抜くわけにはいきません。

そのまま放置していましたら、なにやら花が咲いてきたりしています。

せっかく🎵咲いた花なら散るのは覚悟みごと散りましょ、、、いや違う、

精一杯咲いたのにこちらが無視するのは如何なものか、ちゃんと受けとめてあげなければ。

雑草として捨てておくわけにはいきません。

というわけで調べてこの記事に掲載させていただきました。

スマホでAI

まずはスマホで撮ってググりました。

最近のGoogleレンズは便利也。

数年前にはスマホで撮影して木や花の名前を教えてくれるアプリがあって、それに年間数千円も払っているおばちゃんもおられました。

Googleレンズは現場でスマホを被写体(草や花)に向けて使うようになっているのかも、今の若い人はそうするのが多いんだろうね。

おじさんやおじいさんは、ひとまず写真を撮って、後でゆっくりとおウチで検索したいんですね。

その場合は、Google検索を開くとホーム画面は以下のようになっていますので、右端のカメラのマークでもいいですが、下の「「検索 カメラロール」を選んだ方がワンステップ早いです。

一番左端のアイコンをクリックです。

すると上半分に「スクリーンショット」のサムネイルが並んでいますが、下半分には「すべての画像」が出ています。

その中で調べたい画像をタップすれば、勝手にAIが調べて回答をくれますが、正答率は50%くらい?

まだだめですね。

まあ候補は絞れるので、そこからは自分でいつものやり方で調べます。

検索結果は

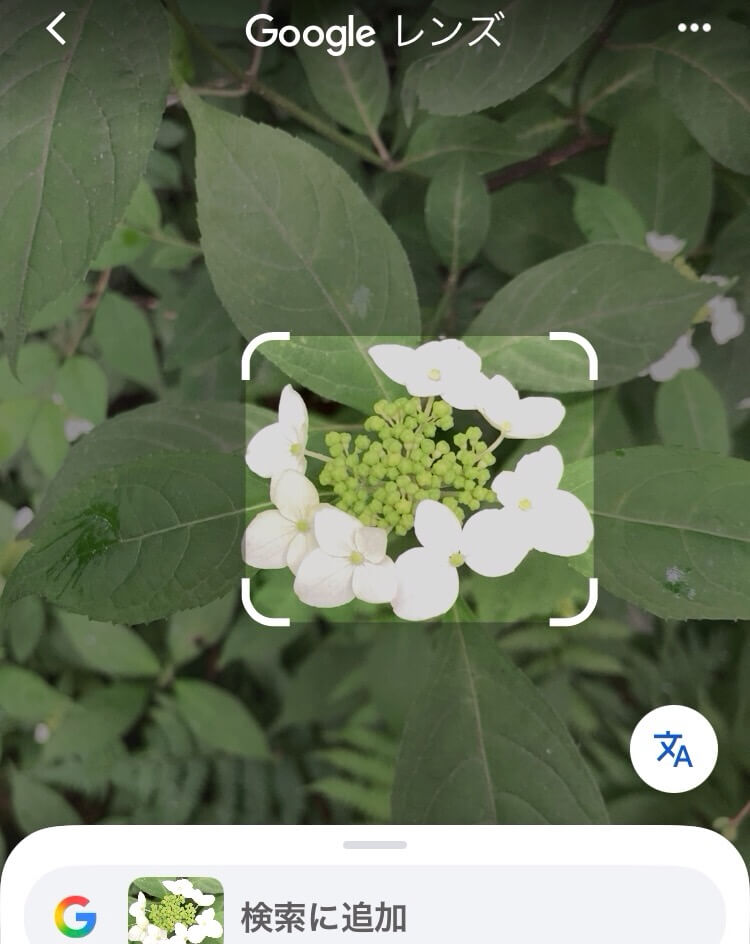

ヤマアジサイ

何回か調べさしたが、ひどい時は「アナベル」です、と言ってのけた。

唖然です。「馬鹿か、お前は、」とAIに忠告しておきました。

これはさすがに雑草ではないですが(木本です)、

さて何が残念かって、紫陽花なのにとっても地味です。日陰の薄暗い、湿った場所で静かに咲いていました。

同じ仲間のアナベル(園芸品種)のような派手さ・豪華さは全くない。花びらはチョロチョロでしかも色は白。たぶん色は変わらないと思う

(追記 少し黄緑色に変わり、ちょっとだけピンクに変わるのもありました)。

この白い花は「装飾花」と言って、萼(がく)が変化したもので、それぞれに4枚あり、本当の花は中心部にいっぱいある丸い粒々です。

今はまだ開花していない蕾の状態です。

なお、アジサイは以前はユキノシタ科に分類されていて、愛用の「清里の自然」にもユキノシタ科として掲載されていましたが、最近のDNA解析などにより、「アジサイ科」として分類されるようになりました。

その「清里の自然」12pによれば、「ヤマアジサイ」は「山地の谷沿いなどの湿ったところに生育する落葉低木。」とあります。

ヘビイチゴ

これもAIに騙されて、はじめは「ヤブヘビイチゴ」と思っていた。

ヤブの方は葉が先が細く尖っている。実もひと回り大きく2cmほど。

我が庭のイチゴちゃんは1cmほどで光沢はない。

残念ですが、どちらも実は毒ではないが無味で生食用には適しません、ジャムにはできるらしい。

「ヘビイチゴ」 バラ科キジムシロ属の多年草。葉は三出複葉で鋸歯がある。湿った草地に自生し、群生する。春に黄色い1cmほどの5弁の花が咲く。

林住管理人もこの黄色い花に惑わされて、いつものミツバツチグリだとばかり思ってました(そのため花の写真は撮っていません、残念)。

それにしては、3枚のT字型の葉がずいぶん丸っこいとは思っていましたが、赤い実がついて初めて、「あれっ、これは違うぞ」と気づきました。

なお、我がRSNGの似たような名前の「モミジイチゴ」「ニガイチゴ」は同じバラ科ですが草本(そうほん)ではありません、木(もくほん)です。

バラ科キイチゴ属の落葉低木です。詳しくは我が「清里の森・樹木図鑑Ⅱ」をご覧ください。

ヒメジョオン

これはAIに頼るまでもなくわかります。

清里に限らず日本中どこにでも道端に見られます。

セイタカアワダチソウと並び有名です。昔は帰化植物と呼んでいました。

今はもうちょっと残念度が上がって「要注意外来生物」だそうだ。

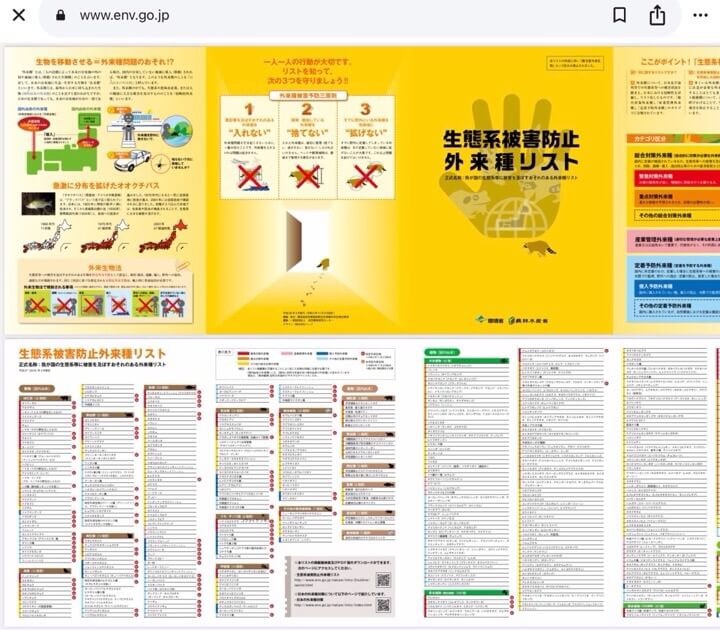

ただ「外来生物法」が改正となり、2015年より「生態系被害防止外来種」に含まれることになりました。

このリストには合計429種の動植物が載っています。

動物では「アライグマ」「キョン」「カミツキガメ」「ブルーギル」「オオクチバス(ブラックバス)」「ヒアリ」など、日本古来の品種を駆逐してしまうような動植物です。

環境問題勉強会

清里の森でも「地域環境美化活動」として「環境問題を考える勉強会とゴミひろい」が2025年6月7日にありました。

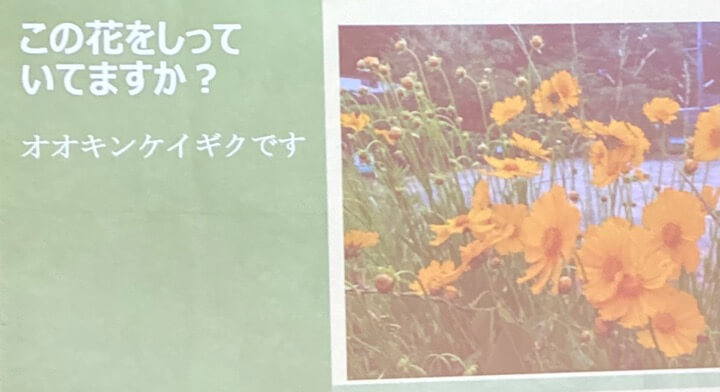

環境保護団体と北杜市の方から話を伺い、現在最も対策の緊急度と重要度の高い「特定外来生物」と言われる「オオキンケイギク」や「アレチウリ」「オオハンゴンソウ」の説明があり、北杜市の中にも相当はびこっているそうです。「ぜひ駆除してください」とのことでした。

「ヒメジョオン」はそこまでアブナイ植物ではありませんが、清里の森の生態系を守るために、しばらくしたら抜いてあげようと思っとります。

さて、

ただとても参考になる情報でしたので掲載させていただきました。

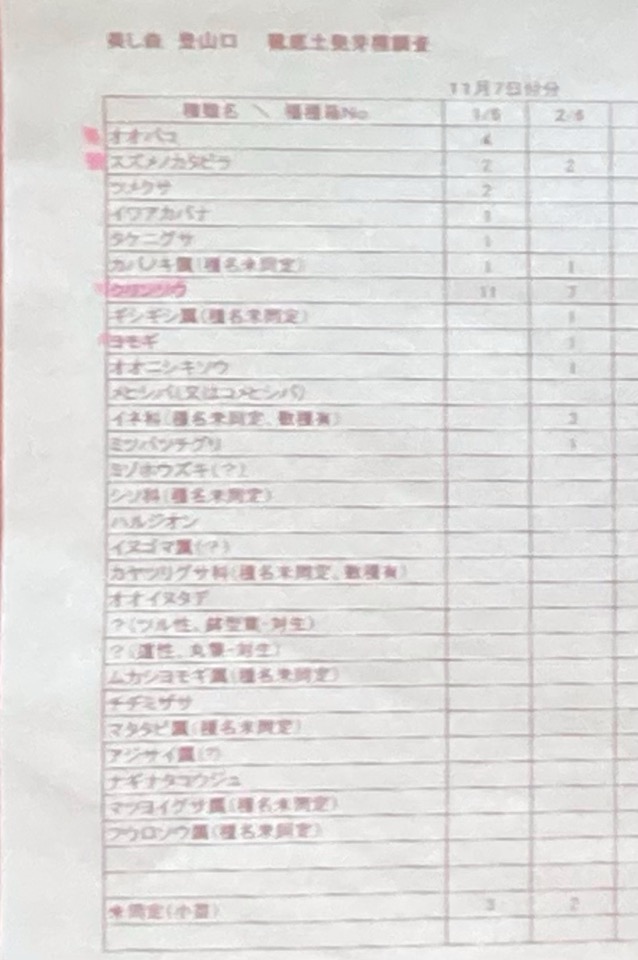

資料のタイトルは「美し森 登山口 靴底土発芽種調査」と読めます。

これは「北杜市地球温暖化対策・クリーンエネルギー推進協議会(グリーン北杜)」から講師のかたが見えての講演会です。

登山口で登山者の方の靴底の土を採取し、持ち帰って観察用の土に埋めてどのような植物が発芽するのかを調査しているとのこと。

凄い!頭が下がります。

富士山でも同じような(これは靴底ではなく乗り入れる車のタイヤに付着している土)調査をしていた、TVニュースで見ました。

この資料には「残念な植物」の名前が豊富です。

林住管理人にとってはとても貴重な情報でした。

この資料の上から2つを早速記事に追記です(オオバコ、スズメノカタビラ)。

これはなんだ?

しばらく天気の悪い日が続い他ので、この1号サイトには1週間ほど足を踏み入れていなかったら、こんなもんが生えていた。

生まれて初めて見た。お誕生以来74年と10ヶ月、見た覚えがない。

恐る恐る触ってみるとちょっとひんやりしっとり。茎の感じは中身が詰まったゴムチューブ。

弾くとゆっくり揺れる。

ただこれはGoogleレンズのAIが一発回答。

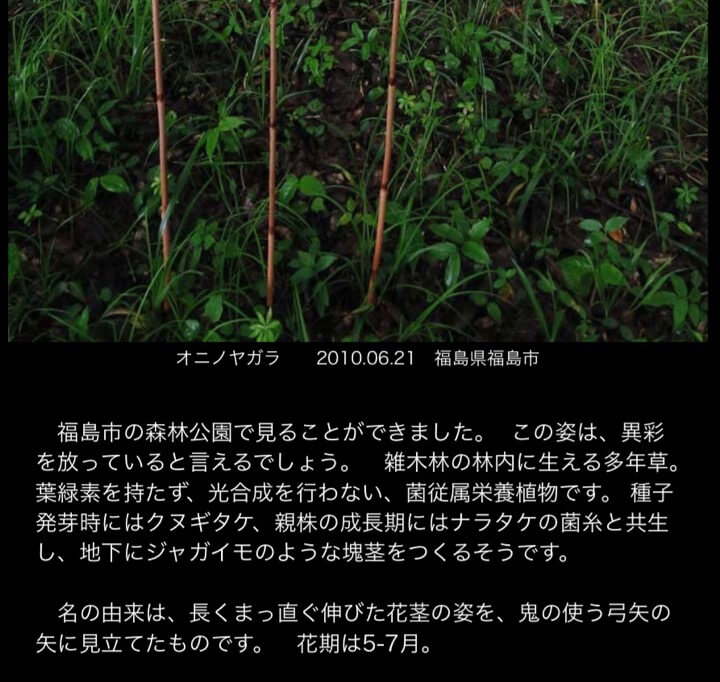

オニノヤガラ

かなり特徴のある形なのでAIとしては簡単なんでしょう。

いろいろなサイトを紹介してくれました。

下に引用したのは、「HiroKen花さんぽ」です。

とても素晴らしいサイトです。

とても詳しくかなり専門的な情報も載っています。広告もありません。

残念なことに2023年8月で更新が止まっています。

リンクはこちらです。ぜひ見てください。

「オニノヤガラ」ラン科オニヤガラ属の多年草。腐生植物。

漢方の生薬名は「天麻」

半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)は漢方薬で「ツムラ」のNo.37

以下にWikipediaより引用

本種はナラタケから栄養提供をうけて生活する菌従属栄養植物であるため、本種のみを単独で鉢植えにすると栄養の供給が断たれて衰弱枯死する。しかし、共生菌を培養接種したキノコ栽培用原木を土中に埋設し、その隣に塊茎を植えつけた場合は育成が可能である。この手法によって中国などでは漢方薬材料としてオニノヤガラが商業的に大量栽培されている。

まだ茎の先端に20-50個の黄褐色の総状の花をつける、とありますので、まだ蕾状態です。

これから咲く花がどんなものか気になります。

まだ続けようか、考えています。

追記 2025/9/9

スズメノカタビラ(雀の帷子)

ウィキペディアには「雑草」と出ています。

駐車場の枕木の隙間からあっという間に顔を出して伸びていきます。

割と簡単に抜けるので、夏までにほとんど引っこ抜いておりますので、今の時期は見当たりませんでした。

やむなくWikipediaからの引用となります。

単子葉植物イネ科イチゴツナギ属の一年草。

名前は葉鞘や護穎(ごえい)の縁が膜質で、薄い単衣を思わせることによる。

よくわかりませんが、何となくカワイイ名前ですよね。名前は気に入ってます。

オオバコ(大葉子)

やはり駐車場に立派なのがありました。

2025//9/9 10:38

出始めの頃は、葉がギボシと似ていて紛らわしい。ギボシは残して置いておいて、オオバコは引っこ抜くのですから(残念ですが)。

なんとこれは薬草だそうです。

漢方では種子を乾燥させた生薬を「車前子(しゃぜんし)」と呼びます。

オオバコ科オオバコ属の多年草。

もの凄い効能です。今、母の抱えている病にぴったりです。

喘息に高血圧にお尻のおでき。

鎮咳去痰なんて凄いっす。

降圧薬なんだ。

強壮薬としては母は必要ないので、林住管理人が服用しましょう。

9月1日から窓口負担率が2割に上がったので、薬局の薬はやめてこれにするか。

作り方がわからん。

まだまだ残念は続きそうです、、、

コメント